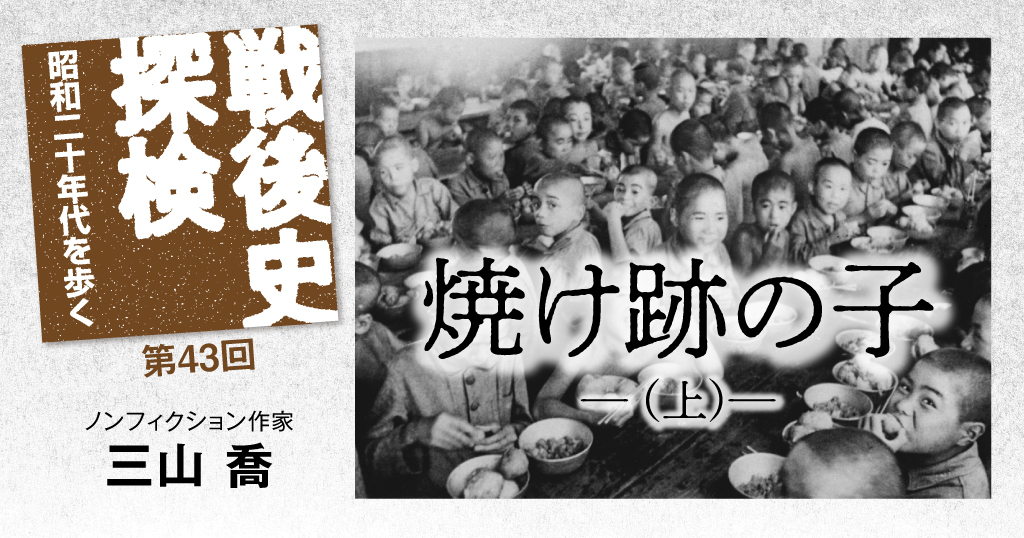

【タイトル画像】食事をとる戦争孤児たち 1946年8月、東京・板橋養育院幼少年保護寮で撮影。

写真提供=共同通信イメージズ

「昭和20年9月21日夜、ボクは死んだ」

暗闇に国民服を着た14歳の少年が静かに立っている。その悲し気な眼差しは、神戸市の省線(現・JR)三ノ宮駅の構内でぐったりと座り込む「もうひとりの自分」に注がれている。ふたりは身なりこそ異なるが同一の少年、つまり双方が物語の主人公・清太だった。衰弱した片割れを見つめるのは、すでにこの世にない清太の霊。見られている側は、栄養失調でいまにも息を引き取ろうとする生前の清太だ。

彼の周辺には、他にも何人か衰弱した浮浪児が足を投げ出して座っている。

「おかあちゃーん」

死の間際に聞こえたであろう幻聴か、おさな子のそんな叫び声が響いたあと、石柱にもたれていた清太は床に崩れ落ちる。やがてぴくりとも動かなくなったその体を駅員が確認し、彼が所持していたドロップ飴の空き缶を一瞬取り上げて見つめたあと、暗闇の藪に向かって投げ捨てた。

カランと乾いた音を立て缶のなかからこぼれ落ちたのは、ひと月前に清太自らが野原で火葬した4歳の妹・節子の骨片だ。周囲の草むらから蛍の群れが美しく舞い上がり、そのなかに生前の姿で節子が浮かび上がる。兄妹はともに幽霊となって再会し、手に手を取りふたりが母親のもと、まだ元気でいた神戸大空襲の日付まで時空をさかのぼるのだった。

体験を語ることがなかった戦争孤児たち

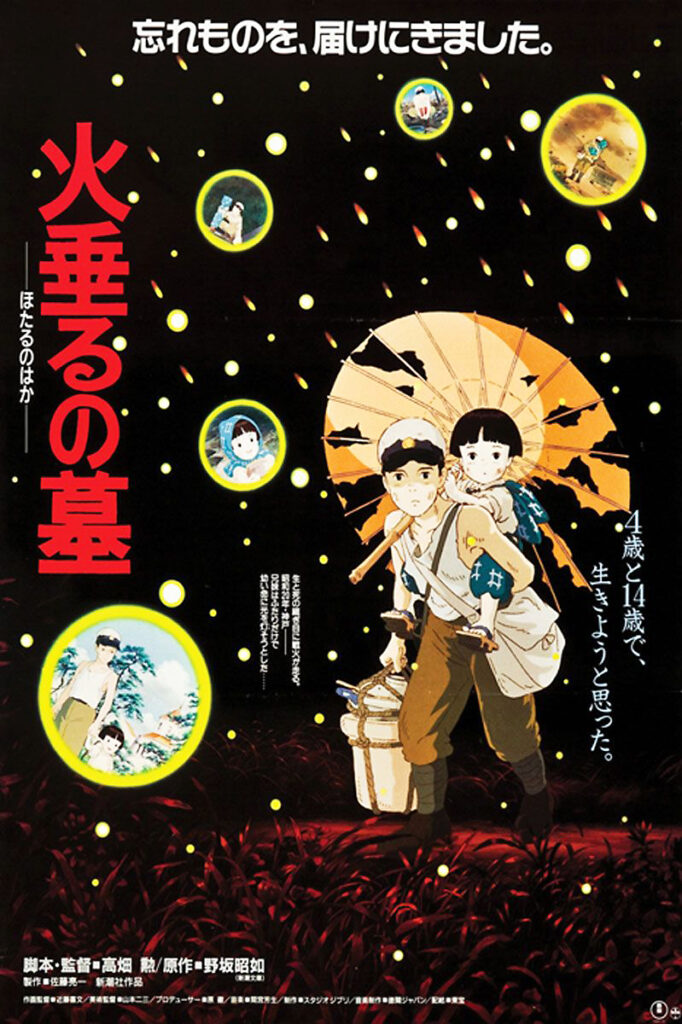

野坂昭如原作、高畑勲監督の名作アニメ映画『火垂るの墓』のオープニングシーンである。1988年の初公開以来、あの戦争の惨禍を伝える代表的アニメとして過去13回、日本テレビ系列で放映を重ねてきたものだが、近年は8月の戦争追悼シーズンにも見る機会は減り、ことし戦後80年を迎えるにあたって終戦の日、7年ぶりのテレビ放映が実現した。

少年期、神戸大空襲で被災した野坂の自伝的要素を織り込んだ作品だが、あの戦争を語り継ぐ代表的日本映画のひとつにこの『火垂るの墓』があり、戦火が止んだそのあとで幼い命がひっそり消えてゆくという、ややもすれば忘れられがちな〝些末な悲劇〟にもかかわらず、令和の時代にもメッセージ性を保っていることに、私は言い難い感慨を改めて味わったのだった。

NHKの朝ドラ『ブギウギ』や『虎と翼』『あんぱん』など最近のテレビドラマでも、米兵を相手に生活の糧を得る街娼(いわゆる〝パンパン〟)、あるいは闇市にたむろする孤児たちの姿は繰り返し描き出され、私たちがいま〝終戦直後〟という言葉で真っ先に連想するイメージを形づくっている。

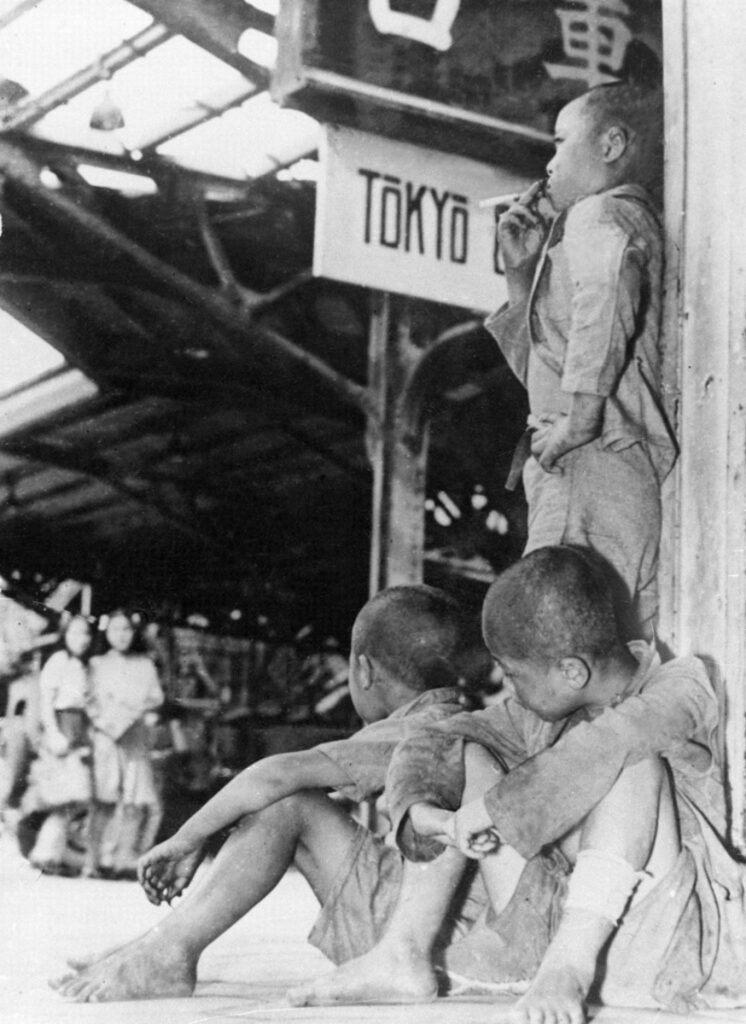

旧厚生省が1948(昭和23)年2月1日現在の状況を集計した全国孤児一斉調査によれば、沖縄県を除く全国46都道府県で確認された孤児数は計12万3511人にのぼっている。

とは言っても、現代史を研究する専門家の間でこうした「戦争孤児」(※)に関連する調査研究が進んだのは実に約十年前、戦後70年を迎えるあたりからのことだという。戦後長期間、名乗りを上げなかった戦争孤児の当事者が少しずつ自身の体験を語り出し、その証言が相次いで論文や書籍で紹介されたのだ。2016年には有志の研究者らが「戦争孤児たちの戦後史研究会」を立ち上げている。

※かつては「戦災孤児」と呼ばれたが、天災のような不可抗力による被害と誤解されぬよう、近年は引き揚げの過程で孤児になった者なども含め「戦争孤児」と呼ぶことが一般的になっている。

その多くは収容施設に送られた。1946(昭和21)年8月、東京駅で。

写真提供=共同通信イメージズ

戦争孤児の当事者らはいったいなぜ、かくも長期間自らの体験を語ろうとしなかったのか。関西大学社会学部教授・土屋敦は著書『「戦争孤児」を生きる』(2020年、青弓社)のなかで、「戦災などで孤児になった人々がほぼ例外なく遭遇するのが、子ども期に両親をともに亡くしたことによる社会的信用の失墜と、それに伴う被暴力の経験である。ある者はいわれのない盗人の疑いをかけられ、ある者は容赦ない過酷な労働を強いられる。また、女性である場合には、レイプなどの性的被害と隣り合わせの境遇に置かれることも多い」と、少年・少女期の体験が晩年までトラウマになってきた事情を説明する。

1990年代半ばから東京大空襲で孤児となった体験を語り始め、同じ境遇の人々と「戦争孤児の会」を結成した証言者の先駆け・金田茉莉(1935~2023年)は自著『かくされてきた戦争孤児』(講談社文庫)にこう綴っている。

「(空襲後に身を寄せた)親戚宅での生活についての話は後年になるまでできませんでした。『お世話になったのに、恩知らず』と言われますから。(略)しかし、親戚宅での出来事を具体的に詳しく述べなければ、『なぜ親戚宅を出て浮浪児になるのか』知ってもらうことができず『孤児たちの真実が永久に判明しなくなる』と考え、晩年になってから語るようになったのです」

この本には大家族の親戚宅で彼女が露骨に厄介者扱いされたうえ、下女のように毎日雑用を命じられ、テキパキと動かなかった場合にはたびたび往復ビンタをされたことなどが明かされている。

孤児たちへの差別と偏見

この7月、横浜都市発展記念館で始まった特別展「戦後80年 戦争の記憶—戦中・戦後を生きた横浜の人々—」(開催は9月28日まで)では、戦時下の市民生活や横浜大空襲などを詳細に解説した全体構成のなか、焼け野原となった横浜にも大勢いた戦争孤児、そして「GIベビー」と呼ばれた米兵と日本人女性の混血児についても「戦後も続く子どもたちの戦争被害」というコーナーで取り上げている。

「横浜には米国第8軍という、沖縄を除いて全国で最大規模の進駐軍基地がありました。そこから出る残飯は、当時日本で食べられる最上級の食べ物だったうえ、米兵の多くが『ハウスボーイ』と呼ばれた雑役の子どもを宿舎で雇ったため、数多くの孤児が基地周辺に集まってきたのです」

8月15日午後、特別展を統括する学芸員が来館者に展示内容を直接解説する企画が催され、「子どもたちの戦争被害」のコーナーの始めに掲げられたパネル、JR関内駅周辺から横浜港に至る市内中心部の広大な面積が米軍基地に接収された航空写真、そして巨大なテントの前に座る子どもたちの写真の前で同館の学芸担当係長・西村健はそう語った。

今年8月15日、入館者らに展示解説をする学芸担当係長・西村健氏

1979年生まれの46歳。完全な戦後世代だが、戦争孤児やGIベビーというテーマを過去十数年、重点的に調べてきた専門家だ。

学芸員としてのキャリアは埼玉の八潮市立資料館に始まり、2005年、東京のすみだ郷土文化資料館に移籍、東京大空襲の調査をメインテーマとする先輩学芸員の補佐役となって、2011年には「戦争孤児 東京空襲と残された子どもたち」、2013年には「描かれた戦争孤児 孤児たちの心と表現」という企画展に関わった。

この過程で、前述した「戦争孤児の会」世話人代表の金田茉莉の知己を得たことも、西村に大きな経験を与えた。「地域資料館の学芸員が『歴史を書く』意味」と題した文章(『歴史学研究』24年2月号所収)で西村は自身の足取りをこう綴っている。

金田氏や金田氏の紹介で聞き取り調査を行った話者の多くは、空襲で家族を失った後に預けられた親族の家で虐待を受け、戦後も差別と偏見に苦しめられた経験を持っていた。戦後の日本社会が無視し続けてきたこれらの人びとの悲痛な思いは筆者の想像を絶するものであり、現在進行形の社会問題として地域資料館が発信するべきテーマであることを強く実感した。

横浜都市発展記念館に2015年に移籍すると、戦後復興期にまつわる何らかの企画展を一任され、西村が始めたのは、横浜の戦後社会事業に関わった全社会福祉施設をリストアップしたうえで、戦争孤児などを救済した時期の資料・情報を収集する作業。その成果が最初に形になったのが、2016年の企画展「焼け跡に手を差しのべて 戦後復興と救済の軌跡」であった。

今回の戦後80年特別展における「戦後も続く子どもたちの戦争被害」コーナーは、それ以来続けてきた横浜での調査結果を集約したもので、横浜市内外四施設の活動から〝あの時代の孤児や混血児の実像〟を探る形になっている。

そのひとつが桜木町駅前の浮浪児をテントに保護する活動から始まった「ボーイズホーム」であり、ふたつ目も浮浪児を対象とした保護施設で、子どもらを横浜の路上から藤沢の施設に収容した「唐池学園」、三つ目は主に米兵を父とする「GIベビー」の保護活動をしたカトリック系修道女の「聖母愛児園」、そして四つ目は「聖母愛児園」の分園で、学齢期に達した混血の男児だけを分離・収容した大和市の「ファチマの聖母少年の町」であった。

二番目に挙げた唐池学園は『むぎめし学園』(1953年、東映)という映画にもなった施設であり、展示資料はいずれも今回が初公開。「聖母愛児園」と「ファチマの聖母少年の町」関連の展示にも初公開の資料が含まれている。

ヨコハマの〝日本人町〟

JR茅ヶ崎駅北口から路線バスで約20分、周辺に農地が広がるのどかな市街化調整区域に「ボーイズホーム」の後身となる児童養護施設「子どもの園」(社会福祉法人・福光会)はある。現在90歳になる理事長・和田直煕は昭和31〜33(1956〜58)年の2年余り、横浜にあったボーイズホームで指導員として働き、入所者が戦争孤児から家庭問題を抱える一般の子どもに切り替わったあとの昭和43(1968)年以降、園長を引き受けて茅ヶ崎市への施設移転や組織の改組を行った。

「私が職員として働いた時期は、約30人いた子どもの約半数が戦争孤児でした。施設から街に逃げ出す子はたまにいましたが、街なかで絶えず浮浪児を見かける時代ではなくなっていました」

桜木町駅前のテントから始まった和田の先輩らの活動はその後、横浜からふたつ目の京浜急行日ノ出町駅近くの神社境内に木造の施設を建て本格化。桜木町駅から日ノ出町駅は野毛大通りでほぼ一直線に結ばれているのだが、大岡川と京浜東北線で仕切られた境界からこの大通り方面の丘にかけての一帯は「野毛地区」と呼ばれる闇市のエリアだった。川向こうにある伊勢佐木町も京浜東北線の先、海側にある横浜の中心部も、かつては米軍に接収されていた。

1952(昭和27)年6月15日号の『週刊朝日』は、和田が若手職員としてボーイズホームに来る数年前の野毛地区を、海外の一地区に固まった日本人居住区になぞらえて「ヨコハマの日本人町」というねじれた表現で現地ルポを載せている。

記事によれば、野毛地区は広大な米軍接収地から締め出された日本人の吹き溜まりで、とくに「くすぶり横丁」と呼ばれる一角は浮浪者がひしめく危険地帯なのだという。「あんなところへ行ったら、寄ってたかって、洋服も靴もはぎとられてしまいますよ。およしなさい」「なにしろ、あそこは一種の治外法権地帯ですからね。どんな間違いがあったって手の打ちようがないですよ」。地元民はそんなふうに口々に忠告したらしい。

そんな野毛地区が目と鼻の先にある猥雑な場所に、和田の職場はあったのだ。

「でも当時の園長(和田の前任園長の竹下福寿)は、『毒をもって毒を制す』という言い方をしていましたが、そういう場所にあることも(街の浮浪児の身近にあるという意味で)悪くないことだと言っていました」

和田の説明や西村の論文『戦後横浜の社会福祉事業 引揚者、浮浪児・戦争孤児、「混血孤児」の保護を中心として』によれば、横浜市戦災者同盟という地元有力者のグループが終戦直後、桜木町駅前にいくつものテントを立て、戦災浮浪者などの保護を始めたが、ここで子どもたちの救護活動もすべきだと唱えたのが、平賀孟[つとむ]という牧師だった。この人物を中心に神奈川県の資金援助を受け46年末、同盟は日ノ出町の子神社[ねのじんじゃ]境内に「厚生同胞寮」という木造の児童養護施設を建設した。翌年春、この施設はボーイズホームと改名され、戦災者同盟も日本厚生団という社団法人に切り替わった。

平賀のあと二代目の園長になったのが陸軍の元中佐の竹下で、入所者の教育は軍隊式に厳しかったらしい。和田の記憶では、近所の長い石段を駆け足で登らせたり、港まで長距離を走らせたり、苛烈な鍛錬を子どもに課したという。

西村によるボーイズホーム研究で貴重なのは、茅ヶ崎の子どもの園に残されていた戦争孤児時代の『児童調書』類(保護時点で児童相談所やボーイズホーム職員が作成した個人記録)三点、そして施設内で子どもたちが毎月編纂した『ひまわり』という冊子を発掘し、都市発展記念館への寄贈を受けたことだ。

西村はこの前者の資料から昭和22~24年の入所者計106人について分析し、その多くが北海道から鹿児島県までの各地、あるいは旧満州から流転の末、横浜にたどり着いていて横浜空襲の被害者に限られていないこと、各地の保護施設や親戚の家などから脱走して浮浪児になった子どもも多いことを解明した。横浜を目指した理由では、「米兵のハウスボーイの仕事がある」という情報をあてにして来た子どもが目立つという。

ボーイズホームでは竹下園長の発案でさまざまな部活動が行われ、『ひまわり』はその活動の月例報告をまとめたもの。なかには入所者個々人が自身の浮浪児体験を綴った作文も収められていた(以下、作文の抜粋は西村の論文『戦後横浜における戦争孤児・浮浪児の実態 日本厚生団ボーイズホーム資料群の分析より』からの引用)。

ある少年はハウスボーイだった時期のことをこのように振り返っている。

横浜で知り合ひになった MP(のジョージさん)に可愛がられハウス・ボーイになった。生れてはじめてアメリカの食物やいろんな品物を貰った。(略)(連れて行かれたキャバレーのクリスマスパーティーでは)色とりどりの電灯・ 金銀をちりばめたような天井の装飾・テープ のひるがへる美しさ……それは童話にある西洋のお城みたいで僕は夢の国をさまよっているような気がしてならなかった。

(やがて帰国するジョージさんを乗せた) 船は港を出帆した。僕はいつまでもいつまでも見送って居た。そして涙がこぼれ落ちるのをどうすることも出来なかった。

こうしてまた仕事を失った少年は路上生活に帰ってゆく。別の作文執筆者は、原爆で両親を失っていた。その少年は横浜に来た経緯を次のように説明した。

僕は広島で戦災に合(ママ)ったのでその年(1945年)の九月末 佐世保に行った。そして他の小父さんに拾はれて二年間程佐世保で暮らした。毎日たいして不自由な事もなく(略)幸福に暮してゐたのだが、ちょっとの事でそこを出て大阪に行った。そして昨年(47年)の七月に大阪の学院(保護施設)え(ママ)入った。この学院で八ヶ月過したが、僕は生まれてこんなつらい、そして暗い思ひをした事は始めてだった。第一窓という窓は全部鉄作[てっさく]がしてあったし中に居る院生が終始逃路を探していた。まるで牢屋に入れられた様な感じがした。 僕はもうがまんが出来なくなって今年の四月に逃脱した。そして東京から横浜にやって来た。

西村はこの作文に次のような注釈をつけている。

「作文では『ちょっとの事』と記されているが、調書には金銭やライターを窃盗したことからそこ(佐世保)を出たことが記載されている」

西村の調査は、このような発掘史料の分析に留まるものではない。たとえばGIベビーに関しては存命の当事者らと対話を積み重ね、彼らの体験や深い心情を肉声で聞き取る作業も行っている。

「当時の話を聞くと、戦争の深い傷跡は一生残るものだとわかります。地域博物館としては、それをただ歴史と見るだけでなく、当事者が健在でそれを希望する間は、彼らの苦しみを世に伝えるお手伝いをしたいと思うのです」

(つづく)

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー